Costa Rica se promociona en el mundo como el país del “pura vida” y amante de la naturaleza. Lo que no se dice en esa publicidad es que, contradictoriamente, es la nación que utiliza más plaguicidas por hectárea en todo el mundo, en una proporción de casi 24 kilogramos por hectárea cultivada.

De estas sustancias, un 90 % califican como altamente peligrosas para la salud humana, de acuerdo con los más recientes estudios del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional. De hecho, el uso de la mayoría de ellas ha sido prohibido por la Unión Europea y los Estados Unidos.

El uso intensivo de la tierra para monocultivos y la aplicación indiscriminada de plaguicidas para obtener más y mejores productos ha sido la apuesta del país desde el siglo XIX, lo cual lo llevó, en su momento, a ser uno de los mayores productores de café, banano y de piña. De hecho, actualmente Costa Rica produce la misma cantidad de piña que se producía en todo el mundo en la década de los setenta.

Pero ¿a quién le importa la vida de miles de jornaleros y sus familias que no tienen cama donde caer muertos frente a las ganancias millonarias que reporta la exportación de productos agrícolas? ¡A nadie! A nadie porque son vistos como nadie.

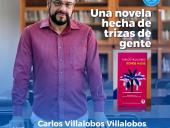

Por eso, Carlos Villalobos Villalobos, docente de la Escuela de Literatura, Lingüística y Literatura, decidió mostrar dónde vive nadie o, en el caso de muchas personas, dónde vivían, porque las enfermedades que contrajeron por su exposición al agroquímico conocido como Nemagón acabó con sus sueños y con sus vidas, lenta y dolorasamente.

Durante más de 10 años estuvo recogiendo las astillas de esta historia de destrucción y ruina que llevó a la tumba a miles de personas por diversas enfermedades, que dejó en estado de incapacidad a muchas otras y que cegó el sueño de cientos de parejas de conformar una familia. Una historia hecha a partir de trizas de vida solo puede contarse con trizas. De ahí, la forma que eligió el autor para narrarla.

A continuación, Carlos Villalobos Villalobos, ganador del Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría en la categoría de novela 2024, comparte algunos detalles de su obra y subraya a importancia de que las muertes ocasionadas por la aplicación del Nemagón no sean en vano, sobre todo porque el veneno sigue enterrado en muchos lugares y atenta con seguir enfermando a poblaciones enteras por los próximos 200 años.

¿Por qué el título de la novela?

CVV: La novela trabaja una situación histórica que yo llamo de lesa humanidad. Plantea el caso de muchas personas que fueron envenenadas literalmente por un nematicida. Estamos hablando de casi 50 000 personas que, desde el siglo pasado, iniciaron una serie de peticiones para que se les indemnice por sus afectaciones en la salud, sus afectaciones económicas y sus afectaciones psicológicas, pero en todo momento se les ha tratado como si no existieran.

Ese silencio que ha habido nos lleva a plantear que se trata de una comunidad que muchos quisieran que no exista. Entonces, la novela plantea esto, como si fueran alguien que no tuviera condición, por eso es Donde Nadie. La idea es llamar la atención precisamente sobre ese aspecto de olvido en el que ha estado este grupo social que, sin embargo, deberíamos tenerlo como uno de los casos más terribles de afectación social en este país y en otros lados, porque no es un asunto solo de Costa Rica. Entonces, el título Donde Nadie es para llamar la atención de que existe un grupo social que ha sido tratado como si no existiera.

¿Qué dice la forma de la novela en cuanto a su contenido?

CVV: Originalmente pensé que podía tratarse de un ensayo o un reportaje periodístico. Luego pensé que podría ser una novela y empecé a trabajarla siguiendo el orden lógico y cronológico de una historia que tiene un principio, que desarrolla un tema, una secuencia y tiene una conclusión concreta. Pero me di cuenta de que, si bien podía trabajar unos personajes, y efectivamente hay unos personajes que tienen una historia, lo que se está contando, lo que quiero contar, en realidad es la historia de una destrucción en todo sentido: una destrucción social, destrucción psicológica, destrucción moral, destrucción física, destrucción ecológica, etc.

Entonces, tal nivel de ruina pensé que se podía contar mejor con la destrucción también de la narrativa. Es decir, contar la destrucción con la destrucción misma. La novela está hecha de astillas, está hecha de pedazos, es una novela despedazada porque está tratando un tema que también, en la realidad, está hecho de esquirlas, está hecho de trozos. Es decir, las personas que han vivido estas experiencias literalmente han quedado destrozadas. Por eso la estructura de la novela también trabaja la ruina. Es decir, contar la historia de la ruina con una historia en ruinas.

Comentarios